不安解消! 視力についての正しい知識

スマートフォンの普及や、授業でのタブレット使用などお子様の生活環境、

とりわけ「目にするもの」は昔と大きく変わりました。

だからこそ、不安なことはいっぱい。

お子様の目を守るためには、

正しい知識が必要です。

近視が進まないか心配。

適切な度数のメガネなら、近視が進むことはありません。

適切な度数のメガネなら、近視が進むことはありません。

正しい度数のメガネをかけることで、目の筋肉の負担を軽減できます。度数が合っていないと近視が進行する可能性があります。成長期のお子様は視力が変わりやすく、小学生のメガネ使用者3人に1人が1年以内にレンズ※1を交換しています。ゾフでは、18才まではレンズの度数交換が1年間無料※2なので、度数が変わっても安心です。

※1 当社調べ。2021年のZoff 購入者(小学生)保証利用率

※2 保証はお渡し日より1年間、無償交換は2回までとなります。

18才までのお子様のメガネなら

1年間レンズ交換が無料!※

Zoffでは、視力が変化しやすい成長期のお子様向けに、メガネお渡しから1年間、レンズの度数交換が無料となる保証を行っております。お子様の視力に合わせたレンズで、お子様の成長をサポートいたします。

※保証はお渡し日より1年間、無償交換は2回までとなります。

※保証期間内に交換が行われた場合、保証期間は初期の期間から延長されません。

(店舗でご購入の場合は「18才までのレンズ保証」が印字された保証書、もしくはLINEの保証書画面をご提示ください。)

(レンズの破損・傷については、保証対象外とさせていただきます。)

(交換レンズのスペックは、ご購入いただいたレンズと同等のものとさせていただきます。)

視力が低下しないか不安。

こまめに休憩を取り、目の筋肉の負担を軽減しよう。

こまめに休憩を取り、目の筋肉の負担を軽減しよう。

近くを見る作業を長時間続けると、目が酷使されます。タブレットとの距離を保つためには、机にタブレットを置く(目とタブレットの距離は30cmが目安)、休憩時間を設けるために30分毎にタイマーをセットするなどもおすすめです。

メガネが必要になったら、

メガネの作り方やラインアップを

チェックしよう!

お子様の近視の進行を抑えるためには、

目に負担をかけない生活と、

適切なメガネ選びが大切です。

STEP1

まずは眼科検診を

はじめてメガネを作るときは、眼科を受診し、

メガネを作るための処方箋を作成してもらいましょう。

視力だけでなく、お子様の目の状態を知ることも大切です。

STEP2

処方箋を持ってお店へ

眼科の処方箋をお持ちいただき、

お近くのZoffへお気軽にご相談ください。

スタッフが誠意を持ってメガネ選びをお手伝いいたします。

STEP3

デザインを選ぼう!

お子様の顔の幅に合ったフィット感のあるフレームを選びます。

利用シーンなどをスタッフに相談しながら、いろいろなメガネを試着してみましょう。

サイズ感やお子様のお好みに合わせて、店舗スタッフがご提案をさせていただきます。

お気軽にお申し付けくださいませ。

3つのポイント

-

- Point

1 -

レンズの中心と目の中心が

なるべく合っているもの

- Point

-

- Point

2 -

顔の横幅とメガネの横幅が

だいたい同じくらいのもの

- Point

-

- Point

3 -

耳の後ろにかかっている

テンプルの長さが十分なもの

- Point

STEP4

Let’s フィッティング!

耳のかかり具合や鼻パッドの微調整など一人一人に合わせたメガネに仕上げます。

またZoffではフレームの歪み調整、レンズ交換、クリーニングなどアフターケアも充実しています。

おすすめ

フレーム・レンズ

ラインアップ

Zoffなら、

フレームとレンズのセットで

¥5,500〜

素材選びからデザインまで、

お子様のためのこだわり満載!

ZoffのKIDSメガネは

お子様のためのこだわり満載!

安全・安心な素材

医療器具などにも使用されている「French Plastic」や、航空機にも用いられるほど高い信頼性をもった最先端プラスチックなどを使用。

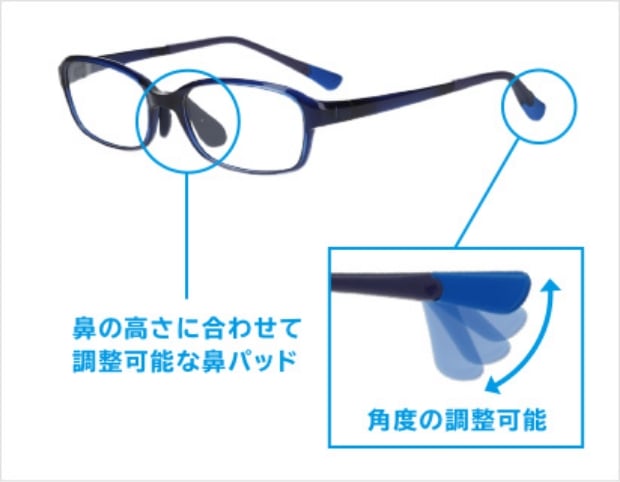

ずれにくい設計

鼻の高さに合わせて微調整可能な鼻パッドや耳にかける部分にはラバー素材を使用するなど、思いっきり遊んでもずれにくい!

おすすめフレーム

ラインアップ

軽くて丈夫、快適な

かけ心地のフレーム

まるでメガネをかけていないような快適なかけ心地。驚きの軽さと、しなやかさで、元気なお子様の毎日にフィットします。

これまでにない

かけ心地を実現する

素材へのこだわり

航空機に使われている

スーパーエンジニアリング・

プラスチック採用

- 最軽量モデル6.8g※で、長時間かけても疲れにくい

- 顔になじむ洗練されたデザイン

- 顔に寄り添うしなやかさ

※フレームのみの重量です。2023年8月末時点

使いやすく

シンプルなフレーム

飽きのこない

おしゃれなデザイン

元気いっぱいの

お子様に!

ADJUSTABLE

ワンタッチで耳元のかかり具合の調整が可能。また、鼻の高さが異なるお子様でもフィットする可動式鼻パッドで、激しい動きでもズレにくい!!

KIDSメガネに

おすすめのレンズ

アクティブなお子様の目を

守るためのレンズをご紹介!

キズや汚れを大幅に軽減!

プレミアムハードレンズ

- 追加料金

- +¥4,400

キズ保証 +¥1,100

活発なお子様や

スポーツをするお子様に。

セットレンズの約3倍の耐キズ性能でレンズ長持ち。

より薄く、自然な視界に

薄型非球面レンズ

- 追加料金

- +¥5,500〜

レンズの厚みが気になるお子様に。

レンズ全体を薄く仕上げることができるため、見た目にもスリムになります。

※レンズ交換時には別途加工賃を¥3,300頂戴いたします。他社フレームの加工賃については、¥8,800頂戴いたします。

Zoffの安心サポート

購入後も、メガネを安心してお使い

頂くための安心サポートをご紹介。

レンズの度数交換が

1年間無料!※

小学生のメガネ利用者3人に一人が、

1年以内にレンズを交換しています。

(当社調べ。2021年のZoff購入者(小学生) の保証利用率)

視力変化が著しい成長期のお子様を対象とした、レンズのサポートプログラム。Zoffでメガネをご購入いただいた18才までの方なら、お渡し日より1年間、レンズの度数交換を無料※にて承ります。

※保証はお渡し日より1年間、無償交換は2回までとなります。

※保証期間内に交換が行われた場合、保証期間は初期の期間から延長されません。

(店舗でご購入の場合は「18才までのレンズ保証」が印字された保証書、もしくはLINEの保証書画面をご提示ください。)

(レンズの破損・傷については、保証対象外とさせていただきます。)

(交換レンズのスペックは、ご購入いただいたレンズと同等のものとさせていただきます。)

フレーム1年間品質保証

商品不備が原因で破損が生じた場合は、お渡し日より1年以内であれば、無料にて修理または交換いたします。

※保証はお渡し日より1年間となります。

※保証期間内に交換が行われた場合、保証期間は初期の期間から延長されません。

かかり具合の調整無料

フレームの歪みやかかり具合の調整、クリーニングは全国約300店舗のZoff店舗にていつでも対応いたします。

みまもり登録

お子様のメガネの度数や保証書が、保護者様のLINEで一括管理できます。QRより事前登録をいただくことでスムーズに受付が可能です。

眼科研究者が答える

子どもの目Q&A

大切なお子様の目についての疑問を、

眼科研究者の山本直樹先生に伺いました。

-

- タブレット学習が増え、目が悪くならないか心配です

- タブレットを目に近づけたり、悪い姿勢で見たりすることは目に良くありません。利用する際は、なるべく机において距離を保てるようにすること(目とタブレットの距離は30cmを目安)が大切です。また、休まずに利用を続けることも目に良くないので、30分使ったら5分以上の休憩をしましょう。

-

- メガネをかけると、近視が進みますか?度は弱めのほうがいいですか?

- 適切な度数のメガネなら、近視が進むことはありません。人は、目に写った映像情報を脳に送り、脳が情報を変換して認識し、行動に移します。反対にいうと、脳の発達には、はっきりと見える状態にしておくことが重要です。近視と気づいたら、度数のあったメガネをかけるようにしてください。定期的に眼科で視力検査を受けることも大切です。

-

- 近視はなぜ進行する?

- 近視が進行する原因ははっきりとわかっていません。

近くを見続ける「近業」が長時間続くと、ピントを調節する筋力が長時間にわたって緊張することにより近視が進行するのではないかと考えられています。

そのような意味では、子どもがスマートフォンやタブレットを長時間にわたって見続けないように、親がスマートフォンなどの使用時間を制限して目を休めさせることをおすすめします。

-

- スマートフォンは目に悪いですか?

- スマートフォンが目に悪いかどうかは完全にはわかっていませんが、過度に近くを見続けるピントを調節する筋力の緊張が近視を進行させる可能性があり、さらに最近では内斜視になる可能性も指摘されています。長時間スマートフォンに夢中になることで、勉強に対する集中力が落ちたり、スマートフォンの画面から発せられるブルーライトによって覚醒が促されて睡眠不足になるなどの影響も懸念されます。

-

- 近視の進行を防ぐにはどうしたらいいですか?

- 近視の進行をできるだけ遅くするためにも目に負担をかけない生活を心がけることが大切です。

-

- メガネとコンタクトは、どちらが近視にいいですか?

- メガネや一般的なコンタクトレンズ(近視矯正用コンタクトレンズを除く)は、近視の進行や予防には影響がありません。

コンタクトレンズの使用は衛生面から、自分で装着したり、適切な管理ができる年齢になってからがいいでしょう。目安の1つとして、中学生以上からと考えてください。

生活の中でできる

近視予防

目を細めていたら近視の

サインかも

もし、お子様が遠くを見る時に目を細めていたら、近視が始まっているサインかもしれません。近視は放置すると進行してしまうため、早めに眼科を受診してください。お子様は、無意識に目が見にくいことを隠したりすることがあります。日常生活で町の看板を一緒に読んでみたりして気づいてあげてください。

度数の合ったメガネと

定期検診

脳の発達には、はっきりと物が見える状態にしておくことが重要です。近視と気づいたら、度数の合ったメガネをかけるようにしてください。メガネを作った後も、定期的に眼科で視力検査を受けることも大切です。

「1日2時間」外遊びで

近視を抑える

近くの物を見続ける「近業」が習慣化すると、近視が進行しやすくなります。タブレットやゲームの使用時間を決めたり、生活習慣の見直しは近視予防に効果的です。また1日2時間の屋外活動が近視抑制に効果があることがわかっています。屋外活動の時間としては、登下校や学校での屋外生活の時間を含めて1日2時間が目安です。

紫外線ケアで目を守る

1日2時間の屋外活動は、近視抑制の効果があります。ただ、紫外線を浴びすぎると、結膜炎や角膜炎などの罹患リスクが上がります。1日のうち、特に10〜14時は紫外線量が多くなるため、注意が必要です。紫外線カットグラスのメガネをかけるなどして、紫外線からお子様の目を守りましょう。